Rosa había bostezado varias veces durante la conversación. Faber lo notó y, como siempre se distinguiera por ser un admirador del bello sexo, se ofreció ante la complacencia de todos a narrar un cuento.

—Pero, por favor, que no sea un cuento rimado, pues sólo se les entiende a medias.

Entonces el grupo se hizo más cerrado; Faber se encaminó en medio de él y comenzó, mientras sus pasos continuaban entre un boscoso declive, la siguiente historia:

—Había una vez un caballero...

—Esto comienza como en un cuento...

Faber retomó su historia:

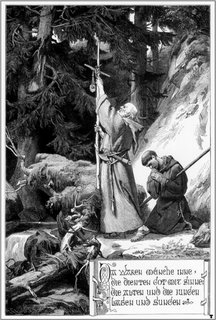

—Había una vez un caballero que vivía en lo profundo del bosque en su antiguo castillo, donde practicaba espirituales contemplaciones y penitencias. Ningún extranjero visitaba al santo varón, todos los caminos se hallaban cubiertos de tupida hierba y sólo la campanilla, que de tiempo en tiempo hacia sonar en el curso de sus oraciones, interrumpía el silencio dejándose escuchar en la claridad de la noche, adentrándose en la espesura del bosque. El caballero tenía una hija, la cual le inspiraba no pocos sobresaltos a causa de su manera de pensar, del todo diferente a la suya, y cuyo entero anhelo dirigíase únicamente a las cosas profanas. Por las noches, cuando se encontraba sentada ante su rueca y él le leía en sus viejos libros las historias maravillosas de los santos mártires, ella solía pensar entre sí: "Pero eran realmente unos tontos", y creía saber mucho más que su anciano padre. Este creía en todos esos milagros. Muchas veces, cuando él estaba ausente, ella hojeaba los libros y pintaba grandes bigotes sobre las imágenes de los santos.

Al oír esto, Rosa soltó una carcajada.

—¿De qué te ríes? —preguntó Leontín, un tanto picante.

Faber continuó con su relato:

—Ella era más hermosa e inteligente que todos los demás niños de su edad, por lo que siempre se avergonzaba de jugar con ellos; y quien hablaba con ella creía estar escuchando a una persona adulta. Con tal conocimiento y elocuencia conversaba con ellos. Además, sin sentir miedo y riéndose del viejo alcalde su padre, que le contaba cosas espantosas acerca del genio del agua, día y noche ella se paseaba en completa soledad por el bosque. Muchas veces, estando en medio del bosque o a la orilla del celeste río, gritaba con la voz agitada por las risas:

—¡Que el Genio del agua sea mi novio! ¡Que el Genio del agua sea mi novio!

Cuando su padre estaba a punto de morir, éste hizo llevar a su hija a su lecho de muerte y le entregó un enorme anillo labrado en oro puro y macizo. Le dijo entonces:

—Este anillo fue fabricado por una diestra mano hace cientos de años. Uno de tus antepasados lo obtuvo en Palestina en mitad de una batalla; allí se encontraba el anillo, completamente cubierto de sangre y arena; allí permaneció, inmaculado y reluciente, con un brillo tan claro y destellante que todos los caballos reparaban ante él, evitando pisarlo con su casco. Tu madre y tus antepasadas lo llevaron y, de este modo, Dios bendijo sus matrimonios. Tómalo tú también y contémplalo todas las mañanas con limpios pensamientos, así su destello aliviará y fortalecerá tu corazón. Pero si tus pensamientos y pareceres se inclinaran hacia lo malo, su brillo desaparecerá junto con la transparencia de tu alma e incluso te parecerá turbio. Consérvalo fielmente en tu mano hasta que encuentres un hombre virtuoso. Pues aquel que una vez lleve puesto este anillo, será por siempre tu marido fiel.

Con estas palabras, el anciano caballero murió. Ida, su hija, se quedó entonces sola. Conforme pasaba el tiempo, su miedo crecía al vivir en ese viejo castillo, y como hallase enormes tesoros en los sótanos de su padre, cambió de inmediato su manera de vivir.

—Gracias a Dios —dijo Rosa—, pues hasta entonces se había sentido bastante aburrida...

Faber reanudó el relato una vez más:

—Los oscuros arcos, portales y patios de la antigua fortaleza fueron derruidos y un castillo nuevo y luminoso de blancos y ligeros muros con pequeños torreoncilios se erigió al poco tiempo sobre los viejos escombros. A su lado mandó construir un amplio y hermoso jardín en medio del cual cruzaba el celeste río. Había miles de flores, altas y vistosas, entre las que se elevaban saltos de agua cerca de los cuales se paseaban plácidos terneros. El patio del castillo hormigueaba de caballos y de pajes ricamente ataviados, que cantaban alegres canciones para su bella dama que, entre tanto, se había hecho una mujer extraordinariamente hermosa. Por ello, ricos pretendientes llegaban a cortejarla desde todos los puntos de la tierra y los caminos que conducían al castillo resplandecían de jinetes, cascos y crestones.

Esto le agradaba enormemente a la doncella y, sin embargo, a pesar de su aprecio por todos los caballeros, a ninguno quiso darle su anillo, pues todo pensamiento en relación con el matrimonio le parecía odioso y ridículo:

—¡¿Para qué —se decía— he de ver marchita mi hermosa juventud representando el papel de una miserable ama de casa en esta apartada y aburrida soledad, en vez de ser libre como un ave en su vuelo?!

Por añadidura, todos los hombres le parecían tontos, ya fuese por ser demasiado torpes como para corresponder a sus bromas debido a su orgullosa pretensión de abrigar elevados propósitos en los que ella no creía. Y así, en su ceguera, se consideraba un hada encantadora en medio de monos y osos hechizados que tenían que bailar y atenderla, pendientes de cualquiera de sus gestos. Entre tanto, el anillo se hizo cada vez más oscuro.

Cierto día, la joven ofreció un vistoso banquete. Debajo de una hermosa tienda levantada en el centro del jardín se habían sentado las mujeres y los caballeros jóvenes que habitaban en las cercanías, y en el centro de todos la orgullosa doncella, como una reina, luciendo sus ademanes graciosos que resplandecían por encima del brillo de las perlas y gemas que ornamentaban su cuello y su pecho. Era como una manzana agusanada, tan rozagante y engañosa se aparecía. El dorado vino dio alegres vueltas, los caballeros le otorgaban a la joven sus miradas más atrevidas; voluptuosas y seductoras canciones se escuchaban sin cesar en el jardín, penetrando el aire estival. Entonces la mirada de Ida cayó por casualidad en el anillo. Éste se había vuelto oscuro y su apagado brillo despedía tan sólo un opaco destello. Se levantó en el acto y fue hacia el declive del jardín.

—¡Piedra tonta, no me molestarás más! —dijo, riéndose con loca alegría.

Se quitó el anillo y lo arrojó a la corriente del río. En su vuelo, el anillo describió un arco claro y luminoso y fue a sumergirse en seguida en las profundidades. Más tarde ella volvió al jardín, donde voluptuosos sonidos parecían alargar sus brazos hacia ella.

—Al otro día —prosiguió Faber— Ida se encontraba sola, sentada en el jardín, mirando hacia el río. Era mediodía. Todos sus huéspedes se habían marchado, la región entera estaba sumida en un sofocante silencio. Solitarias nubes de raras formas cruzaban con lentitud el claro cielo azul. A ratos, corría un viento súbito por la región y al instante parecía como si las rocas y los árboles se inclinaran y hablaran de ella. Ida sintió un escalofrío. De pronto, vio a un apuesto y esbelto caballero que llegaba por el camino, montado en un caballo blanco como la nieve. Brillaban su armadura y su casco de color azul marino, una cintilla del mismo color flotaba al viento, sus espuelas eran de cristal. La saludó amablemente, desmontó del caballo y se acercó a ella. Asustada, Ida dejó escapar un grito pues descubrió en su mano el viejo anillo prodigioso, que apenas el día anterior había arrojado al agua, y recordó en seguida las palabras que su padre le dijera en el lecho de su muerte. El apuesto caballero extrajo una triple cinta recamada con perlas y la colocó en el cuello de la doncella, la besó en la boca, la llamó su novia y le prometió llevarla a su casa esa misma noche. Ida no pudo responderle, pues todo le parecía verlo como en un profundo sueño; sin embargo, había escuchado muy bien al caballero, que le habló con encantadoras palabras que se mezclaban con los sonidos del río como si éste estuviera encima de ella, susurrando continua y confusamente. Más tarde, lo vio montar en su corcel blanco y galopar hacia el bosque, tan veloz que el viento soplaba a sus espaldas.

Al anochecer, desde una ventana del castillo, la joven miraba en dirección de las montañas, cubiertas ya por un grisáceo crepúsculo. Se preguntaba inútilmente una y otra vez quién podía ser ese apuesto caballero que tanto le agradaba. Una inquietud y un miedo que jamás había sentido invadieron su alma, y a medida que el paisaje oscurecía, ella se sentía mayormente oprimida por semejantes sentimientos. Tomó el laúd con objeto de distraerse. Le vino entonces a la mente una vieja canción que su padre cantaba a menudo, por las noches, cuando ella era niña, y que escuchaba al despertar en medio del sueño. Comenzó a cantar:

Aunque el sol se tenga que ocultar

Y a oscuras tengamos que permanecer,

Podemos pese a ello cantar

La bondad de Dios y su poder,

Pues ni la noche nos ha de impedir

Su justo elogio cumplir.

Entre tanto, unas lágrimas escaparon de sus ojos y tuvo que dejar el laúd; tanto era su dolor.

Al fin, afuera había oscurecido por completo; de pronto escuchó un estrépito de extrañas voces y cascos de caballo. El patio del castillo se vio en un momento inundado con luces flotantes entre cuyos destellos ella vio un furioso hormiguero de coches, caballos, caballeros y damas. Los invitados a la boda pronto se distribuyeron en la amplitud de todo el castillo, siéndole evidente que se trataba de sus viejos conocidos que apenas la víspera habían asistido a su banquete. El apuesto novio, de nuevo totalmente vestido en seda azul marino, se acercó a ella y alegró al instante su corazón con expresiones dulces y graciosas; los músicos tocaban sus instrumentos con vivo entusiasmo, unos pajes escanciaban vino y todo el mundo bailaba y se regalaba en medio de un alegre barullo.

Durante la fiesta, Ida se colocó junto a su novio frente a la ventana abierta. A sus pies, la región se hallaba distante y en completo silencio, como si toda ella fuese una tumba; sólo el río susurraba hacia lo alto desde el oscuro declive.

—¿Qué pájaros negros son esos que vuelan lentamente en largas hileras? —preguntó Ida.

—Vuelan durante toda la noche —dijo el novio—, y simbolizan tu boda.

—¿Quién es toda esa gente extraña —volvió a preguntar Ida— que está tranquilamente sentada en las piedras a un lado del río?

—Son mis sirvientes —dijo el novio—. Y nos aguardan. Entre tanto, lustrosas bandadas comenzaron a elevarse en el cielo y a lo lejos, desde los valles, se escuchaban los cantos de los gallos.

—Hace frío —dijo Ida, y cerró la ventana.

—En mi casa hace aún más —respondió el novio, e Ida se estremeció instintivamente.

Entonces él la tomó del brazo y la condujo, en medio del alegre gentío, a bailar. No tardaría en amanecer, las velas de la sala aún parpadeaban, aunque mortecinamente. Ida bailaba mientras tanto, con su novio a quien veía cada vez más pálido, a medida que el día se acercaba. Afuera, más allá de las ventanas, vio llegar a largos hombres de singulares rostros, quienes se instalaban en el interior de la sala. Asimismo, los rostros de los demás huéspedes e invitados se fueron transformando poco a poco hasta semejar unos semblantes cadavéricos.

—¡Dios mío! ¿Con quién he convivido durante este tiempo? —gritó.

La mucha fatiga le impidió escapar y no pudo ni siquiera zafarse, mas el novio la sostuvo firmemente abrazada y continuó bailando hasta que cayó al suelo, desvanecida.

Al amanecer, cuando el sol brillaba alegremente por encima de las cordilleras, el jardín del castillo se veía solitario en la montaña, no había un alma y todas las ventanas permanecían abiertas.

Tiempo después, cuando los viajeros pasaban junto al río bajo el claro brillo de la luna, o incluso al mediodía, veían con frecuencia a una joven muchacha surgir en medio de la corriente, con el desnudo torso fuera del agua. Era en verdad hermosa, aunque tan pálida que parecía la muerte.

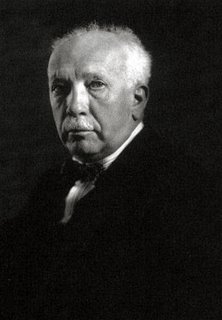

Ya es la tercera vez que en este blog aparece el nombre de Gaston Rebuffat, pero esta vez para mostrarlo en un video cuyas imagenes ilustrará perfectamente sus palabras. Dicho video pertenece a uno de los tres documentales de montaña que realizó, titulado "Entre terre et ciel", siendo los otros dos "Les horizons gagnés" (Los horizontes conquistados) y "Étoiles et tempêtes" (Estrellas y borrascas), ambos convertidos también en libros. Dichos documentales no son exhibiciones de escalada, sino que muestran como los libros la esencia del montañismo clásico. En ellos podemos ver a un Rebuffat como siempre vestido de una manera impecable al estilo del alpinismo tradicional, con su jersey de lana y sus medias con pantalones bombachos, ascendiendo muchas de las más importantes vías alpinas en montañas como el Petit Dru, las Grandes Jorasses, el Eiger o el Cervino. Pero a diferencia de los documentales habituales de alpinismo no intenta mostrar una cara trágica e incluso morbosa del peligro y la escalada, sino casi al contrario, pues a pesar de reflejar el esfuerzo de una ascensión, las escenas presentan la naturaleza alpina en toda su belleza, e incluso incluyen algunos momentos de humor. Pero hay un factor más de vital importancia en estos documentales, y es el papel de la musica. Rebuffat usa de forma maravillosa pasajes de la música romántica como es el caso de la Sonata de piano de Liszt u obras clásicas como la famosa suite de Violoncello de Bach. Incluso en el documental de "Estrellas y borrascas" hay una magnífica escena donde Gaston Rebuffat realiza un rappel mientras su compañero toca en directo, en la misma montaña, una pieza de Cello, terminado lo cual carga con el instrumento ladera abajo. En el video que podrán ver en este apartado apreciarán la atmósfera que añade la musica a las ya de por sí impresionantes imagenes.

Ya es la tercera vez que en este blog aparece el nombre de Gaston Rebuffat, pero esta vez para mostrarlo en un video cuyas imagenes ilustrará perfectamente sus palabras. Dicho video pertenece a uno de los tres documentales de montaña que realizó, titulado "Entre terre et ciel", siendo los otros dos "Les horizons gagnés" (Los horizontes conquistados) y "Étoiles et tempêtes" (Estrellas y borrascas), ambos convertidos también en libros. Dichos documentales no son exhibiciones de escalada, sino que muestran como los libros la esencia del montañismo clásico. En ellos podemos ver a un Rebuffat como siempre vestido de una manera impecable al estilo del alpinismo tradicional, con su jersey de lana y sus medias con pantalones bombachos, ascendiendo muchas de las más importantes vías alpinas en montañas como el Petit Dru, las Grandes Jorasses, el Eiger o el Cervino. Pero a diferencia de los documentales habituales de alpinismo no intenta mostrar una cara trágica e incluso morbosa del peligro y la escalada, sino casi al contrario, pues a pesar de reflejar el esfuerzo de una ascensión, las escenas presentan la naturaleza alpina en toda su belleza, e incluso incluyen algunos momentos de humor. Pero hay un factor más de vital importancia en estos documentales, y es el papel de la musica. Rebuffat usa de forma maravillosa pasajes de la música romántica como es el caso de la Sonata de piano de Liszt u obras clásicas como la famosa suite de Violoncello de Bach. Incluso en el documental de "Estrellas y borrascas" hay una magnífica escena donde Gaston Rebuffat realiza un rappel mientras su compañero toca en directo, en la misma montaña, una pieza de Cello, terminado lo cual carga con el instrumento ladera abajo. En el video que podrán ver en este apartado apreciarán la atmósfera que añade la musica a las ya de por sí impresionantes imagenes.